As cidades, enquanto expressão material da cultura, têm vindo a transformar-se de forma acelerada, frequentemente em nome do progresso, da modernização ou do turismo. No entanto, essa transformação nem sempre considera os laços simbólicos, afetivos e históricos que ligam as comunidades aos seus espaços. Por toda a parte, edifícios históricos são demolidos, bairros tradicionais descaracterizados e memórias coletivas apagadas. Este artigo procura refletir sobre o património cultural urbano em risco, questionando o que se perde quando a cidade é remodelada sem escuta.

Património cultural urbano: mais do que pedras antigas

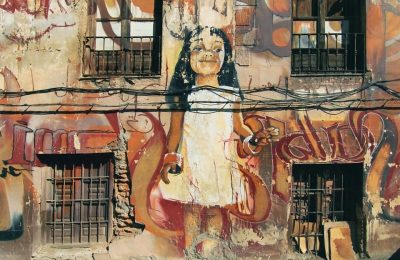

Património cultural não é apenas aquilo que é classificado oficialmente. Inclui também os mercados populares, os bairros com vida comunitária ativa, os chafarizes, os azulejos, os grafites simbólicos, os pequenos comércios de gerações e até os percursos habituais de um bairro. Quando um projeto de “requalificação urbana” apaga essas formas de vida e memória, o património imaterial também é destruído.

Este património está frequentemente invisibilizado nos discursos técnicos e urbanísticos. Trata-se de memórias de práticas cotidianas, festividades locais, modos de habitar e de se relacionar com o espaço urbano que não cabem em protocolos institucionais de salvaguarda. Ao negligenciar esses elementos, corremos o risco de esvaziar as cidades do seu conteúdo simbólico, tornando-as cenários artificiais ao serviço de interesses externos.

Casos concretos: entre o abandono e o luxo

Em cidades como Lisboa e Porto, assistimos à venda de edifícios classificados a fundos imobiliários internacionais, transformação de antigos cinemas ou armazéns em condomínios de luxo, e substituição do comércio local por lojas de marca genéricas. Muitas vezes, mesmo quando há proteção legal, a fiscalização é negligente ou a legislação contornada.

Os casos da antiga Maternidade Alfredo da Costa, da Gare do Cais do Sodré ou dos bairros da Mouraria e da Ribeira são apenas alguns exemplos onde a tensão entre memória e especulação se torna visível. Em muitas situações, o abandono prolongado de edifícios históricos é utilizado como estratégia de desvalorização, preparando o terreno para futuras operações lucrativas de reabilitação. O património não é apenas um recurso económico; é um repositório de identidades coletivas.

Comunidades que resistem

Apesar da pressão económica e política, existem movimentos cívicos e coletivos culturais que têm resistido à destruição do património urbano. Associações como o SOS Azulejo, a Lisboa Possível, a Campo Aberto (Porto), e diversos coletivos informais têm denunciado abusos, promovido campanhas de sensibilização e criado formas alternativas de valorização da memória local.

A organização de visitas guiadas por moradores, exposições comunitárias, recolha de testemunhos e contra-cartografias urbanas têm sido formas criativas de resistência simbólica e intervenção política. Estas práticas não apenas denunciam os processos de apagamento, como também produzem novas formas de conhecimento sobre o território, construídas de baixo para cima.

Além disso, têm surgido projetos que conjugam investigação, ativismo e arte urbana, como mapas afetivos, exposições fotográficas de ruas ameaçadas, podcasts de bairro e publicações colaborativas. A apropriação do espaço público através da arte e da documentação participativa é hoje um campo fértil de resistência cultural.

O direito à cidade e a cultura do lugar

Falar de património em risco é falar de direito à cidade — conceito desenvolvido por Henri Lefebvre e ampliado por David Harvey. Trata-se do direito de todos os habitantes a participar na criação e transformação do espaço urbano. A cultura do lugar é ameaçada quando os espaços se tornam cenários para turistas ou fontes de lucro, em vez de contextos vivos e dinâmicos.

A homogeneização espacial, alimentada pela lógica do consumo e da turistificação, elimina a diversidade que faz das cidades espaços criativos e plurais. O lugar deixa de ser vivido e passa a ser consumido. Não se trata de recusar a mudança, mas de questionar quem decide, para quem se constrói e o que se perde no processo. A cidade deve continuar a ser palco de memória, convivência e expressão coletiva.

Conclusão

Proteger o património urbano não é um ato de nostalgia: é uma forma de garantir diversidade cultural, continuidade histórica e justiça espacial. Num mundo cada vez mais homogêneo e acelerado, preservar o que é único e vivido torna-se uma forma de resistência.

Como habitantes, vizinhos ou simplesmente observadores, temos o dever de ver, documentar, intervir e partilhar. A memória das cidades não está escrita apenas nos livros ou nas placas comemorativas, mas nos muros, nas ruas e nas pessoas que lhes dão vida.

Que património está em risco na tua cidade? E o que estás disposto(a) a fazer por ele?

(1) imagem disponível em: https://www.worldhistory.org/trans/pt/2-1452/azulejos-a-arte-visual-portuguesa/ acesso em 24 de Junho, 2025 – Azulejos da Sala Árabe, Palácio de Sintra – Alvesgaspar (CC BY-NC-SA)

Referências bibliográficas

Scannell, L. & Gifford, R. (2010). “Defining place attachment: A tripartite organizing framework.” Journal of Environmental Psychology, 30(1), 1–10.

Lefebvre, H. (1968). Le Droit à la Ville. Paris: Anthropos.

Harvey, D. (2012). Rebel Cities: From the Right to the City to the Urban Revolution. London: Verso Books.

Delgado, M. (2011). El Espacio Público como Ideología. Madrid: Los Libros de la Catarata.

Zukin, S. (2010). Naked City: The Death and Life of Authentic Urban Places. Oxford: Oxford University Press.

Smith, N. (1996). The New Urban Frontier: Gentrification and the Revanchist City. London: Routledge.